"Фехтование - это наука обращения с оружием"

История фехтования

"Фехтование - это наука обращения с оружием"

Фехтование входит в тройку самых интеллектуальных видов спорта. Принять единственно верное решение фехтовальщик должен за доли секунды, и скорость нанесения укола уступает только скорости полета пули.

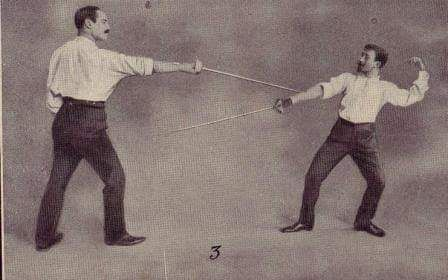

Как сказал великий Мольер «Фехтование есть искусство наносить удары, не получая их. Необходимость тронуть противника, избегая его ударов, делает искусство фехтования чрезвычайно сложным и трудным, ибо к глазу, который видит и предупреждает, к рассудку, который обсуждает и решает, к руке, которая выполняет, необходимо прибавить точность и быстроту, дабы дать надлежащую жизнь оружию».

За зрелищность фехтование, ценили еще в Древней Греции и Римской Империи. Сам Гай Юлий Цезарь разработал "фехтовальные" правила для своих воинов. В Средние века любой уважающий себя рыцарь и дворянин должен был мастерски владеть клинком. Фехтование считалось "благородной рыцарской страстью. Родина фехтования, как искусства владения шпагой и рапирой, — Испания, где начали производство знаменитых, легких и прочных, толедских клинков.

В 1517-м в Италии вышло первое пособие по фехтованию Мароццо.

Впервые соревнования в современном виде прошли в 1886-м в Будапеште по случаю тысячелетия основания Венгерского государства. Страстным любителем дуэлей клинков был Пьер де Кубертен, возродивший Олимпиаду, поэтому фехтование — один из четырех видов, представленных на всех Играх с 1896-го. В 1900-м на ОИ в Париже при присуждении победы учитывалось качество и количество полученных и нанесенных уколов.

Фехтование - это наука обращения с оружием. В фехтовании, подобно музыке, все должно быть гармонично, а именно: физическое состояние, психологический аспект и философские убеждения фехтовальщика. Идеал воина, мастера «Hombre de letras» ‒ ученый, знающий, начитанный человек, способный применять науку, описать свою сферу знаний с помощью обширного научного и интеллектуального аппарата, сопоставив этом объём с другими науками.

Если специальной одежды для фехтования поначалу не требовалось — удобная куртка, стеганый колет, не сковывающие движения бриджи, то в XVII веке во Франции заговорили о защите лица, поспособствовав появлению первых масок из проволоки. Их корпус начали делать из кожи, торс защищал широкий кожаный пояс. В царской России 1 мая 1913 года для спортсменов ввели спецформу: куртка белого, палевого или серого цвета из толстой рогожи или парусины подбивалась изнутри со стороны вооруженной руки толстым брезентом. Рукава, широкие в локте, имели обшлаги с двумя пуговицами, длинные шаровары были одного цвета с курткой, внизу застегивались рядом пуговиц на линии канта. Туфли — на мягкой подошве произвольного цвета и материала. Женщины в начале XIX века соревновались в юбках ниже колена, а некоторые и в меховых жилетах.

Сегодня экипировка включает защитный костюм белого цвета из облегченного кевлара, состоящий из куртки (колет), и брюк по колено на подтяжках. Ткань выдерживает удары до 800 ньютонов. На ногах — белые гетры и спецобувь с усиленным носком, усиленной пяткой и плоской подошвой. На голове — маска с металлической сеткой и воротом, защищающим горло. Маски шпажистов с сеткой, изолированной изнутри и снаружи пластическим ударостойким материалом. Маски рапиристов еще имеют электрический воротник. У саблистов сетка маски не изолирована, должна гарантировать электропроводность. Воротник сабельной маски и вся обшивка — из электропроводящего материала. На вооруженную руку фехтовальщик надевает перчатку. Сабельная перчатка имеет токопроводящий манжет.

У шпажистов поражаемая поверхность — все тело, и они не носят металлизированных одежд.

У рапиристов — металлизированные токопроводящие жилеты, а у саблистов — куртки, отображающие поражаемую поверхность.